Photo: Gustave Fayet à son bureau, rue du Capus à Béziers, entre 1900 et 1905, photographie d’archive, Fonds privés Gustave Fayet ©MAGFF

Saisir l’insaisissable avec Gustave Fayet (1865-1925), un homme aux multiples facettes, sans cesse en mouvement. Il fut un acteur majeur de la viticulture méridionale, entrepreneur et homme d’affaires diversifiées, mais aussi peintre, collectionneur majeur d’art moderne, mécène, manufacturier d’arts déco. Héritier d’une dynastie de négociants, il fait fructifier une fortune viticole considérable en une myriade d’activités. A travers un cheminement à l’énergie créatrice débordante, à la curiosité insatiable, rayonne un modèle économique, une esthétique et un attachement indéfectible à son Midi natal.Il est présent à un moment-clé, des conversions du capitalisme industriel de la fin du XIXe siècle qu’il « traverse avec intelligence », du passage à l’art moderne qu’il promeut, des transformations de l’économie viticole qu’il initie lui-même. Pour sa famille, « son parcours ouvre une fenêtre originale sur les transformations agricoles et industrielles -mais aussi artistiques- en France au début du XXe siècle ».

Malgré ses multiples talents, et une réussite quasi en toutes ses entreprises, il est peu connu du grand public. Le centenaire de sa disparition (le 24 septembre 1925) donne à ses descendants, structurés en association d’art, l’occasion de réparer cet oubli. Le Musée d’Art Gustave Fayet à Fontfroide (MAGFF) organise une « Saison Fayet » étendue sur deux ans, en de multiples lieux et formats. Il faut bien ce temps, jusqu’en 2027, pour explorer la richesse d’un itinéraire foisonnant.

Les Vendangeurs, Gustave Fayet, huile sur toile

Une personnalité complexe

On imagine le méridional, jovial et bon vivant. Tel était-il. Sa table accueillait ses amis, artistes, au milieu de concerts improvisés et de bonne chère. Homme complexe et fantaisiste pour ses contemporains, il n’évite pas les paradoxes. Craint et chaleureux à la fois, il conjugue vin et affaires, capitalisme et esthétique. Il croit au projet saint-simonien de progrès par l’industrialisation (y compris de la vigne) mais s’ancre profondément dans la nature, ses jardins, la beauté retranscrite de paysages. Enraciné dans un terreau languedocien, il parcourt l’Europe et l’Afrique de sa curiosité incessante pour le monde. Bref, « c’était un tourbillon » pour Gustave Viennet, son arrière-petit-fils. Trois piliers fondent son action pleine d’audace : la vigne et les affaires, les arts, et les patrimoines légués à sa famille.

Une dynastie biterroise

Né le 20 mai 1865 à Béziers, dans une famille de négociants établie depuis le XVIIe siècle, Gustave Fayet vient d’une longue lignée ayant accumulé biens et fortune. Ses ancêtres sont des barquiers, marchands armateurs spécialisés dans le transport des eaux-de-vie sur le Canal du Midi récemment creusé. Pierre Fayet, le premier, développe un négoce. Il construit des chais à Port Notre Dame, centre névralgique de circulation des vins et alcools. Les bénéfices sont investis dans l’achat de domaines viticoles autour de Béziers, acquis comme biens nationaux à la Révolution (Domaine de la Tour, Domaine de Milhau, La Fontneuve). A la fin de sa vie, il réunit 320 hectares, est présent sur toute la filière viticole : production, transport, commercialisation. Son neveu Antoine multiplie par deux le patrimoine foncier en 50 ans. Il achète en 1824 le domaine de Védilhan à Moussan, qui sera le vaisseau-amiral des Fayet.

La fortune s’accroit aussi par de riches et prestigieux mariages. Une constellation de dynasties se croisent par alliance : Fayet, Azaïs, Viennet. Le père de Gustave, Gabriel amorce la marche vers l’industrialisation des domaines, auxquels s’ajoutent ceux de sa femme Élise Fuzier, la Dragonne et le Domaine de Canet.

La Dragonne, Gustave Fayet, huile sur toile, MAGFF

C’est un bâtisseur, qui consolide, agrandit, mais aussi renouvelle les cépages après le phylloxéra. Déjà, Gabriel manifeste une énergie folle ! Il entreprend une œuvre architecturale de grande ampleur, à la fois ostentatoire et innovante. A Védilhan, considéré comme l’un des plus importants vignobles du Midi, un château remplace la maison noble rustique. A partir de 1897, l’architecte sétois Pierre Paul, promoteur de l’industrie viticole, y construit un modèle d’usine rationnel, organisé autour d’un cellier et d’une cave volumineuse, cathédrale de 40 000 hl, capable de stocker, pour les jours mauvais. Son gigantisme – une façade de 132 m de long, de 20m de hauteur- suscite l’admiration. Surtout, elle démontre la puissance de la viticulture languedocienne, avec comme épicentre Béziers, plaque tournante du commerce du vin.

Au tournant du XXe siècle, la ville prospère et ne se refuse rien. Théâtre, opéra, musique lyrique, expositions grandioses, architecture puissante, sculpteurs célèbres la magnifient. La dynastie des Fayet y pose sa marque, sur les Allées Paul-Riquet, créateur du Canal du Midi, dans ses hôtels particuliers, sur les quais du Port-Notre-Dame.

La cave cathédrale de Védilhan; Archives familiales

Acteur majeur d’un vignoble de masse

A la mort de son père en 1899, Gustave fait fructifier cet héritage en grand propriétaire terrien. Il l’accroit par son mariage qualifié « du siècle » à Béziers (une dot astronomique de trois millions de francs-or). Il épouse Madeleine d’Andoque de Sériège qui possède égaiement de nombreux domaines. Là, entre Biterrois et Narbonnais, se concentre un vignoble de masse qui alimente la France entière.

Gustave Fayet met au point une stratégie viticole quantitative, appuyée sur les dernières innovations techniques et culturales, et sur la maîtrise du transport. Il a toujours un temps d’avance. En pleine première guerre mondiale, il essaie deux tracteurs dont l’usage ne se répand que des années plus tard. En réponse aux crises récurrentes de mévente des vins, il relance la distillation en 1904-1905 à l’Hirondelle à Béziers et fait construire un dépôt d’alcool à La Dragonne. Ils achètent de grandes quantités de vin, y compris algérien, à des prix encore plus bas que les cours dépréciés grâce à de forts acomptes proposés.

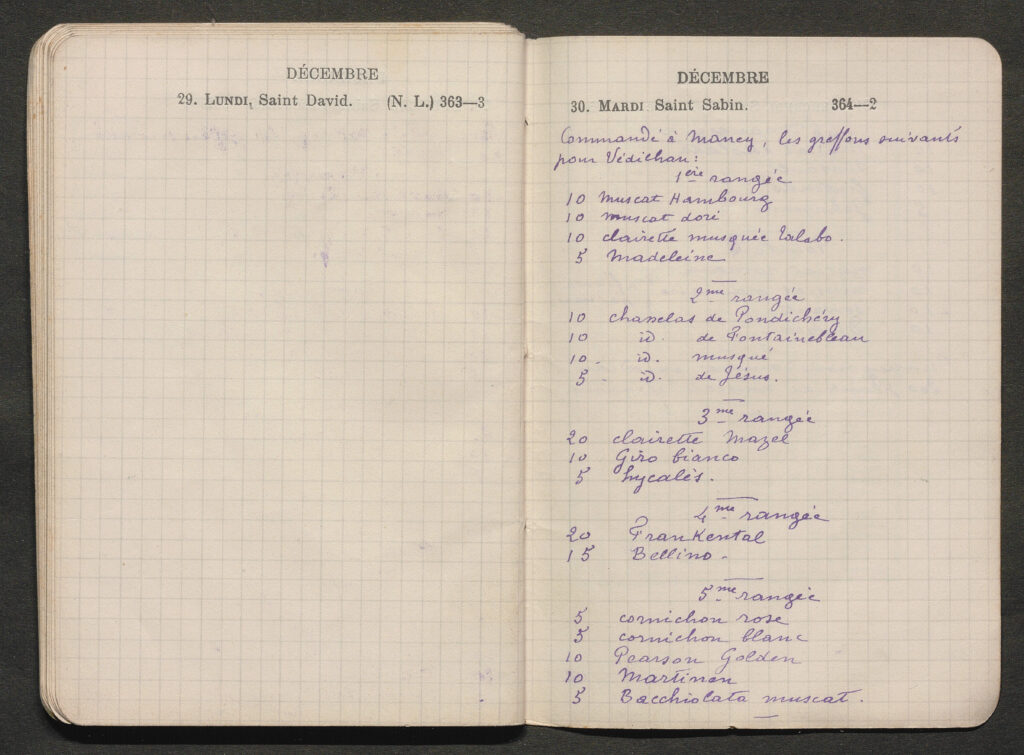

A la tête d’une quinzaine de propriétés, sur 1000 ha, rehaussées par de beaux châteaux, sur un vignoble replanté, avec un outil de production rationalisé, il incarne la prospérité inégalée de la viticulture languedocienne. A cet égard, Gustave comme son père font preuve d’un dynamisme étonnant, opposé à l’esprit de rente conservatrice dominant. Et d’un attachement à sa terre. La replantation après le phylloxéra, va de pair avec une fidélité au socle des cépages languedociens, clairette et muscat en tête. Un carnet journalier de 1902 nous le montre. Ce n’est qu’à la mort de sa mère qu’il part vivre à Paris, en 1905. Il se repose dans ses domaines du Biterrois sur un régisseur général, Paul Thomas. Dès lors, il acquiert une stature d’homme d’affaires engagé dans de multiples activités.

Carnet journalier, Fonds Gustave Fayet, MAGFF

Un homme d’affaires aux activités diversifiées

Entrepreneurs forgés par la construction du Canal du Midi, dont ils étaient actionnaires, les Fayet ont pris le tournant de la révolution industrielle. Jusque dans les années 1900, les placements de Gustave visent à moderniser et développer la production viticole locale. Son portefeuille est lié aux activités des domaines (chemins de fer, transport maritime avec la Compagnie Maritime de Suez). « Il symbolise la plasticité du capitalisme familial (qui s’engage) dans une pluralité de secteurs et s’adapte à la financiarisation de l’économie » racontent Fabien Bartolotti et Xavier Daumalin dans une exposition à la Médiathèque André-Malraux de Béziers. Par C’est une association financière, la banque d’affaires Comptoir Alix Julien qui lui permet de se porter actionnaires de nombreuses sociétés.

A partir des années 1910, il étend son portefeuille à de nouvelles activités hors Languedoc voire à l’étranger (transports, mines, manufactures). Il multiplie les opérations financières, voire spéculatives. La crise de mévente du vin a pu jouer un rôle de déclencheur dans cette diversification, à la recherche de profits rapides. Mais son dynamisme sur le marché de l’art, qui nécessite des fonds importants, coïncide également avec ces dates. En effet, l’œuvre économique n’est jamais éloignée des projets artistiques chez cet homme épris de beauté.

Cet article a paru sur le magazine Le Point en ligne le 26 août 2025, sous le lien suivant:

https://www.lepoint.fr/vin/les-mille-vies-de-gustave-fayet-homme-de-vin-et-d-art-26-08-2025-2597009_581.php

A suivre: Gustave Fayet la vigne au service des arts et des patrimoines