Parallèlement à ses activités de grand propriétaire et entrepreneur viticole, Gustave Fayet devient directeur des Musées de la Ville de Béziers en 1900. Il faut dire qu’il hérite non seulement d’une fortune assise sur le vin mais aussi d’une inclinaison familiale vers les arts et la pratique de la peinture. Son père Gabriel et son oncle Léon étaient des paysagistes notables. Promoteur de l’art moderne, il mène à partir de là une vie d’homme d’affaires tout en constituant l’une des plus grandes collections d’avant-garde de son temps.

Collectionneur et mécène

Sur les conseils du peintre Odilon Redon, dont il devient très proche, il construit d’abord une œuvre de collectionneur. Il rassemble plus de 1000 œuvres achetées à ceux qui deviendront les plus grands noms de l’art contemporain : Matisse, Van Gogh (dont l’autoportrait à l‘oreille coupée), Picasso, Renoir, Gauguin (Le Christ jaune, qu’il obtient pour le Musée de Béziers, après s’être lié d’amitié avec lui). Il expose Cézanne dès 1900, rivalisant avec les institutions de la capitale.

C’est un vrai mécène. Pour preuve, l’achat en 1908 avec sa femme Madeleine de l’Abbaye cistercienne de Fontfroide, près de Narbonne. Dans un élan pour son Languedoc natal, il la sauve de l’abandon, restaure, décore. Il y déménage en 1914 avec tableaux, mobilier et famille, accueillant amis et artistes de toutes disciplines. La sérénité, près de la nature et des vignes, y côtoie la ferveur créatrice, les expérimentations. Pour sa bibliothèque, il commande à Odilon Redon une œuvre majeure, Le Jour, la Nuit, le Silence. Richard Burgstahl est chargé des vitraux. L’Abbaye Saint-André à Villeneuve-lès-Avignon, acquise en 1916, est offerte en jouissance à son amie poétesse Elsa Koberlé. Dominant la Cité des Papes, le lieu reprend lui aussi vie au prix de restaurations d’ampleur. Il s’y renoue une histoire d’arts et de poésie, de rencontres au milieu de jardins réinventés.

L’artiste créateur

Les pins rouges

Gustave Fayet se lance en peinture vers 1890. Vite remarqué pour son talent de coloriste, il n’a de cesse d’expérimenter différents supports ou techniques. Plus de 2500 œuvres en témoignent : tableaux (huile, aquarelle encre de chine, pastel), illustration de livres, arts décoratifs. Il pratique la céramique avec Louis Paul à Béziers. Puis il crée des papiers peints, des tapis, des décorations murales. Il n’hésite pas à monter des manufactures pour diffuser ses créations. L’homme d’affaires n’est jamais loin.

Son imagination n’a plus de freins. En 1912, il achète le Château d’Igny (Essonne). Il y crée un Jardin idéal, mais aussi la Verrerie des Sablons, pour réaliser les vitraux de Fontfroide. Il écrit à sa fille Yseult : « Je me suis mis en tête de vivre de mon art ».Entre 1917 et 1920, il fonde également une manufacture de tapis, l’Atelier de la Dauphine à Paris. Ces affaires, couronnées de succès, participent à sa renommée.

Madame Fayet et Iseult

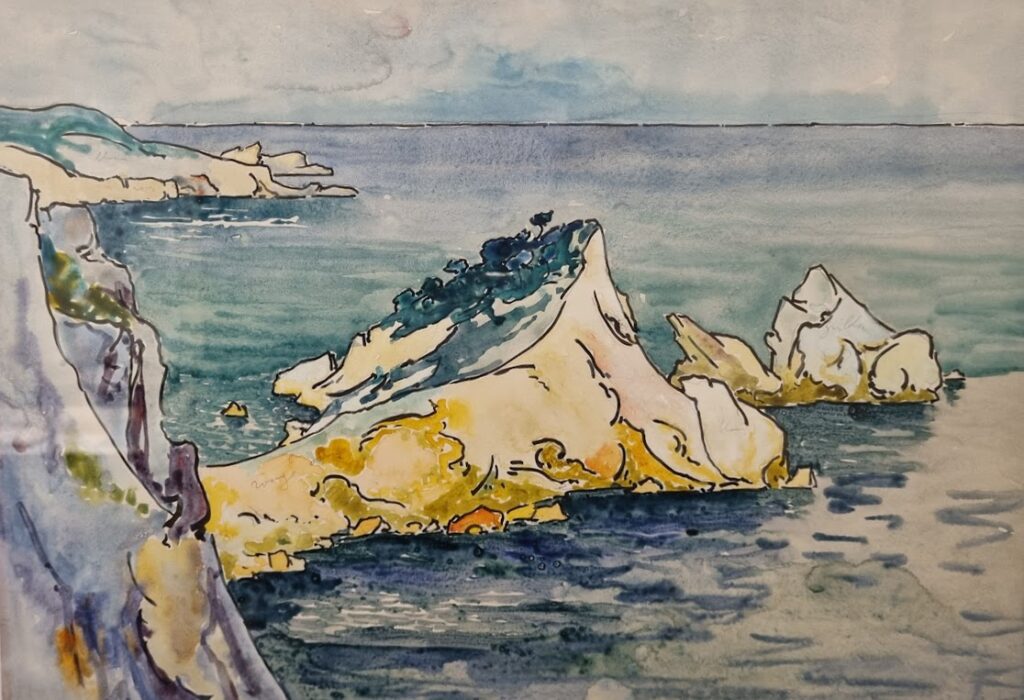

A partir de 1920, il s’installe à la villa Costebrune près de Toulon, qui possède également un petit vignoble. S’ouvre, en Provence, une période de créativité dans laquelle il tend vers « l’harmonie entre esprit, regard et action ». Là, il dessine encore des jardins, monte des projets décoratifs d’envergure, peint tous les murs à l’intérieur de la maison.

Profondément relié à son Midi natal, une explosion de couleurs saisit oliviers, pins et cyprès, la mer et les vignes. En 1922, il illustre, entre autres livres, Mirèio (Mireille) de Frédéric Mistral. Cette inclinaison pour les patrimoines méridionaux lui vient aussi d’une longue lignée, depuis son arrière-grand-père Jacques Azaïs, fondateur de la Société Archéologique de Béziers et défenseur de la langue d’oc. Son livre Fleurs, préfacé par l’écrivain et ami André Suarès, illustre son jardin imaginaire. « Mon jardin est dans mon cœur. Ici, ce n’est que rêve et fantaisie » écrit-il à la fin de sa vie. Il décède, à la saison des vendanges, le 24 septembre 1925 à Carcassonne.

Rocher de l’Aigle

Au patrimoine, des lieux toujours vivants

La transmission des patrimoines a été une pierre angulaire de la fortune familiale. Préparant avec soin sa succession. Gustave Fayet organise une donation-partage entre ses quatre enfants. Cet héritage se prolonge aujourd’hui, au milieu de 200 descendants. Le centenaire de sa disparition créé l’opportunité de découvrir les nombreux sites marqués par son œuvre. Une programmation culturelle ambitieuse, sur deux ans, multiplie expositions, colloques et publications (Musée Fayet à Béziers, Musée Arlaten à Arles, Château d’Igny, Abbaye Saint-André avec un magistral Fayet en Provence). Le MAGFF lance également une vaste entreprise de recherches grâce aux archives familiales parfaitement conservées.

L’exposition à la Fondation Louis-Vuitton à l’automne 2026, à la fois de sa collection et de ses créations propres, constituera sans nul doute un point d’orgue de cette remise en lumière d’un homme au parcours hors normes.

La passion se transmet

Bruno et Henri Fayet ont repris Védilhan en 2021. 180 ha aujourd’hui, tous en IGP Pays d’Oc, avec une image de marque en blanc, prolongent l’héritage du vaisseau-amiral. A Fontfroide, son arrière-petite-fille, Laure de Chaudron Villette, perpétue une culture où arts et vins s’entremêlent. 45 ha de vignes, replantés comme un jardin en lisière de garrigue, affrontent les défis contemporains, encore menacés récemment par les incendies de forêt dévastateurs. Son cousin, Barthélémy d’Andoque de Sériège, propriétaire d’une centaine d’hectares dans le Saint-Chinianais, a pris les rênes du domaine familial à Cruzy et du MAGFF. A Raissac près de Béziers et à l’Abbaye de Saint-André, Gustave et Marie Viennet conjuguent le double héritage Fayet-Viennet, autre grande famille, fondatrice de Trilles et de vins d’apéritifs comme le Martini. Saint-André accueille en résidence des artistes et des poètes, perpétuant l’âme du lieu.

L’héritage résonne d’un éclat particulier à Béziers, où les Fayet sont associés aux mutations d’ampleur qui l’ont faite briller : le Canal du Midi qui désenclave le Languedoc, l’avènement d’une viticulture de masse et de grand rapport, une vie culturelle bouillonnante. Pour la ville, Gustave Fayet est à la fois un homme du passé, qui donne à voir l’énergie déployée à un moment donné, et d’un renouveau par les chantiers qu’il ouvre : réhabilitation en cours des quais du Port Notre Dame et de la salle Berlioz qu’il fit construire en 1898, requalification du quartier du Port neuf.

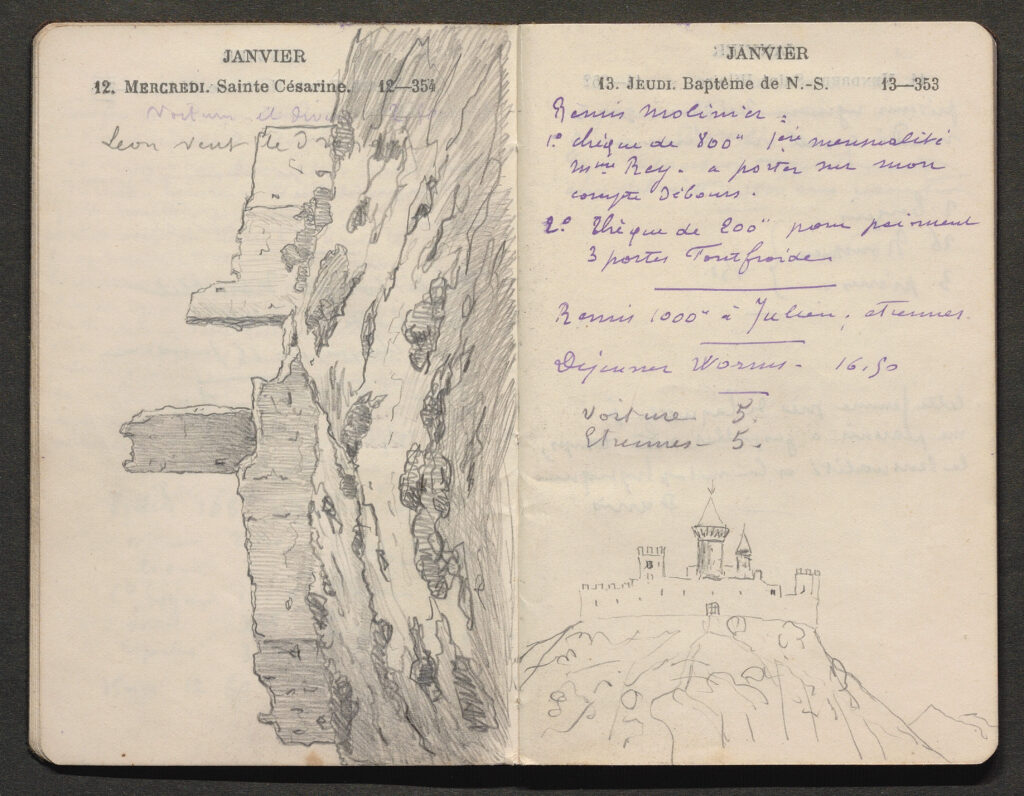

Redonner vie à toutes les facettes d’un homme

Formé aux affaires, conditionné pour les arts, Gustave Fayet a fait montre d’une capacité « marquante » à gérer de front tous les aspects de sa vie pour Barthélémy d’Andoque.Il délègue la gestion, mais est présent partout, parcourant des milliers de kms, un carnet de notes toujours dans sa poche. On y voit cohabiter la multitude de ses activités : rendez-vous d’affaire ou d’ami, achat d’œuvres, comme gestion des domaines viticoles, un menu, un dessin… Un homme déjà hyper connecté apparaît. Il use du télégramme, du téléphone, vit dans les trains, les hôtels.

Carnets inédits, 1é-13 janvier 1910, Fonds privés Gustave Fayet, @MAGFF

Gustave Fayet « voit plus vite et plus loin que la plupart de ses contemporains » pour l’actuel Maire de Béziers, Robert Ménard. Visionnaire, il le fut dans l’adaptation de sa gestion aux mutations du capitalisme, mais aussi dans sa capacité à saisir celles vers l’art moderne. Il peut s’exclamer : « « Qu’elles furent puissantes, les fermentations spirituelles durant mes longs séjours à Fontfroide ! Que de rêves ! ». De nos jours, sa façon de relier vigne, art et patrimoine rejoint en modèle nos créations en œnotourisme. Une cruelle actualité – les Corbières meurtries par le feu – éclaire les enjeux patrimoniaux qui l’animaient en sauvant Fontfroide.

Un siècle plus tard, la vie d’un des plus grands entrepreneurs du Languedoc, du créateur artistique, du défenseur des patrimoines méridionaux, rejaillit sur nous, en un éclat des splendeurs passées, de ce qu’elles nous lèguent de beauté menacée. Il a créé, à l’instar de Jean Giono, un Sud imaginaire, rêvé, concrétisé en de multiples accomplissements. « Sans doute a-t-il cherché toute sa vie un paradis, un lieu avant de comprendre que le paradis était dans sa tête » analyse Barthélémy d’Andoque. Subsiste un mystère. Comment cet homme, par l’ampleur de ses transmissions qui perdurent, n’est-il pas resté à la postérité ? Il n’a jamais cherché à vendre, ni à diffuser son œuvre foisonnante. Aujourd’hui, les 4eet 5e générations, unies autour de ce personnage qui les fascine tous, lèvent avec la Saison Fayet un pan du voile.

Un grand merci au Musée d’Art Gustave Fayet à Fontfroide, organisateur de la Saison Fayet pour sa disponibilité et mise à disposition d’archives privées.

Cet article a paru sur le magazine Le Point en ligne le 28 août 2025 sous le lien suivant:

https://www.lepoint.fr/vin/gustave-fayet-la-vigne-au-service-des-arts-et-des-patrimoines-28-08-2025-2597190_581.php

A lire aussi: Les mille vies de Gustave Fayet, homme de vin et d’art